Дентальная имплантация без разрезов и швов

Частично эту тему я затронул тут, можно почитать. А сегодня хочу рассмотреть ее более детально.

Итак, уважаемые друзья, и вам, и мне периодически попадается реклама со словами «новые зубы за 1 день!«, «имплантация за 60 секунд!«, «имплантация без разрезов«, «лазерная имплантация«, «квантово-ядерно-магнитная имплантация» и т. д. И, если в лозунге «новые зубы за 1 день» есть хоть немного правды (см. немедленная имплантация), а при должном навыке и подготовке, вполне возможно поставить имплантат за 60 секунд, то как хирургическая операция, коей является дентальная имплантация, может проходить без разрезов — лично мне не совсем понятно.

Вот об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Но сначала — маленькое лирическое отступление.

В профессиональных сообществах стоматологов нередко публикуются клинические случаи и интересные операции, которым все аплодируют стоя. И все бы хорошо, вот только представленный клинический случай чаще всего заканчивается с наложением швов, а что происходит дальше — не совсем понятно. Ну да, мануал хирурга на высоте, он реально крут, но остается открытым вопрос — операция удалась или нет? Получен требуемый результат? Неясно. Так смысл выкладывать кейсы, если результатов пока нет?

Как верно заметил в свое время доктор Шумаков (основатель российской трансплантологии, между прочим) — в хирургии всего 10% мануала, а остальное — послеоперационная терапия и реабилитация. Проще говоря, махать скальпелем можно и обезьяну научить, а вот сделать так, чтобы пациент не заметил даже очень сложной операции, чтобы послеоперационный период был комфортным и безболезненным — вот тут не только руки, но и голова нужна.

На мой взгляд, Шумаков очень даже прав. Думаю, что большинство хирургов-стоматологов без проблем сделают операцию трепанацию черепа в стоматологическом кресле и даже смогут ее закончить, но вот результат такого вмешательства будет предсказуемым. Не вытянем мы нейрохирургического пациента в амбулаторных условиях. Увы.

Вернемся к теме.

Существует два фактора, влияющих на качество жизни в послеоперационном периоде и последующий реабилитационный курс. И это касается всей хирургии, не только имплантологии.

- Время операции, от разреза до последнего шва. Чем меньше времени рана открыта, тем меньше туда попадает микробов. С этой точки зрения, удаление равнозначных зубов мудрости за 10 минут и за два часа при прочих равных условиях потребует разной послеоперационной терапии, а сам реабилитационный период будет проходит по-разному. В этом плане. чем быстрее проходит операция — тем лучше. Разумеется, скорость не должна быть в ущерб качеству и конечному результату.

- Размер операционной раны. Чем меньше разрез — тем меньше бактериальная обсемененность раны, меньше травматичность вмешательства со всеми вытекающими. Операции, которые делают через минимальные разрезы, называются малоинвазивными. Наряду с эндоскопическими, малоинвазивные вмешательства — это основной тренд и будущее современной хирургии.

И вот тут есть один важный нюанс. Дело в том, что чем меньше разрез — тем хуже видно хирургу. А хирург, который не видит — это… сами понимаете. Поэтому

разрез, его форма и размер — это всегда компромисс

между нормальным обзором операционной области и бактериальной обсемененностью раны и травматичностью операции для пациента.

Нередко на показательных операциях делают гигантские разрезы — и это понятно, ведь в противном случае наблюдающие за операцией ничего не увидят. А это, в свою очередь, создает иллюзию того, что разрезы должны быть большими. Что неправильно.

Можно ли сделать операцию имплантации совсем без разрезов, как в рекламе? Покажу на примере.

Простая клиническая ситуация (ключевое слово «простая»).

Отсутствует один зуб, клинические условия идеальные: это не эстетически значимая зона, объем костной ткани и прикрепленной десны в пределах допустимого. Зуб удален мной около полутора месяцев назад, то есть и пациент, и эта область мне знакомы.

Ординарный вариант — это линейный разрез по альвеолярному гребню, подготовка лунки под имплантат и т. д. Не сильно заморачиваясь, можно поступить и так.

Но частью задачи, стоящей перед имплантологом, является обеспечение максимально комфортного и безопасного послеоперационного периода, а также минимальная травматичность хирургического вмешательства.

Поэтому будем работать немного по-другому. Исходя из принципа, что чем меньше разрез — тем лучше.

У меня есть набор круговых мукотомов. С помощью мукотома делаем разрез слизистой оболочки.

То есть, друзья — и это очень важно, — разрез все же есть. просто он не линейный, а круговой. Вот и верь после этого рекламе))).

Кружок из десны мы убираем.

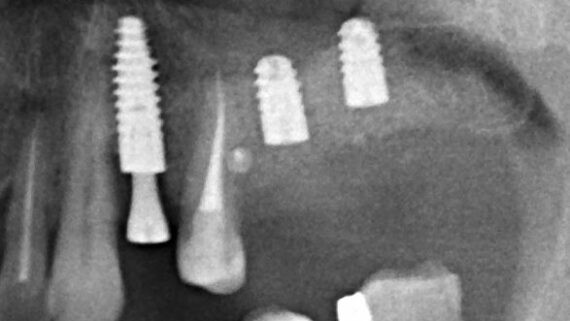

Дальнейшая подготовка лунки идет через образовавшееся отверстие:

С помощью последовательного набора фрез, лунка расширяется и углубляется под имплантат нужного диаметра. Тут важно знать толщину слизистой оболочки (измеряется зондом в самом начале) и делать поправку по глубине. Скажем, нужно поставить имплантат длиной 11 мм, толщина десны по пародонтологическому зонду — 3 мм. Следовательно, фреза погружается до отметки 14-15 мм.

Контроль глубины в данном случае затруднен и поэтому очень важен. За исключением некоторых видов трансгингивальных и субкрестальных имплантов, наш «корень зуба» должен оказаться на определенной глубине, его полированная фаска и ортопедический интерфейс должны быть выше уровня десны. Если при обычном линейном разрезе мы видим костную ткань и это облегчает ориентирование по глубине, то в данном случае ориентиров почти нет.

Как вариант, можно использовать хирургический шаблон с калиброванной по глубине фрезой. Но дорого, блин.

Лунка готова:

В данном случае мы используем XiVE, что, с одной стороны, несколько сложнее, чем, к примеру, использование погружного импланта, но, с другой — позволяет нам ориентироваться по абатменту TempBase, который входит в комплект поставки и является, одновременно, имплантодержателем:

Временный абатмент/имплантодержатель помогает понять, какую картинку увидит врач-ортопед перед началом протезирования. ИМХО, это очень удобно.

Всё. Имплантат установлен:

Еще раз проверяем глубину погружения — с помощью зонда измеряем расстояние от импланта до поверхности слизистой оболочки — оно должно совпадать нашими замерами толщины десны. Ну и, проверяем, что имплантат со всех сторон окружен костной тканью:

Можно поставить формирователь десны:

Операция закончена. Швы не нужны.

Конечно, имплантация и разрезы с помощью мукотомов — это немного больше возни и более сложный контроль за процессом. Однако, мы добились минимальной раны и, следовательно, минимальной инвазивности вмешательства.

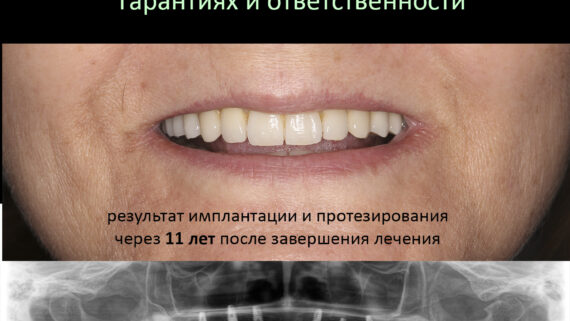

В послеоперационном периоде мы назначили всё, как обычно: комплексная антибактериальная противовоспалительная терапия, щадящий режим. Но на послеоперационном осмотре через день все рекомендации отменили — у пациента не было вообще никаких проблем. Ни боли, ни отека — вообще ничего. Как будто ничего и не делали. В этих условиях продолжение щадящего режима и приема лекарств теряет смысл.

Но это еще не результат.

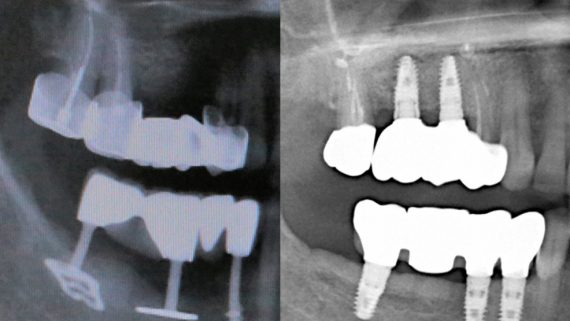

Я пригласил пациента на осмотр через полтора месяца после имплантации. Конечно, этого недостаточно для остеоинтеграции импланта, но вполне хватает для оценки регенерации слизистой оболочки и видения промежуточного результата.

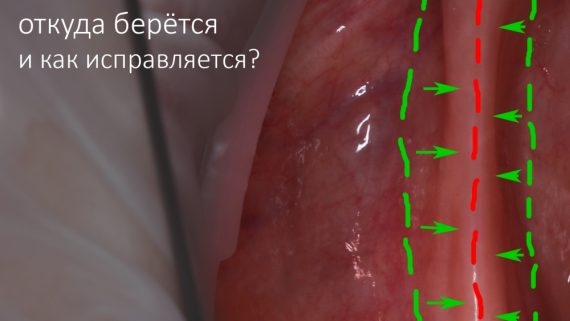

Вот картинка:

Можно аккуратно убрать формирователь десны и посмотреть, что там ниже:

Неплохо, правда? Осталось дождаться интеграции импланта (примерно 6 недель) — и можно приступать к протезированию.

Вот вам и имплантация «без разрезов»))).

Вот это — типичный случай, настолько типичный, что на его примере можно рассмотреть, когда это возможно.

А возможно это, когда:

— Мы имеем с идеальной и хорошо изученной клинической ситуацией. Присутствует достаточный объем костной ткани и слизистой оболочки, альвеолярный гребень обычной формы с минимальной атрофией. Как вы понимаете, бывает такое очень не часто.

Вот почему «имплантация без разрезов» остается всего лишь рекламой. В подавляющем большинстве клинических случаев, такой подход не просто не желателен, но и вообще не возможен. И уже не говоря о том, «без разрезов» — это очень-очень условно, поскольку разрез всё равно делается. пусть и круговой.

Спасибо за внимание!

С уважением, Станислав Васильев.

Комментарии

Пока нет комментариев.